為引進AIå”助室內è¨è¨ˆä½œæº–å‚™

è¦å¼•é€²äººå·¥æ™ºæ…§å·¥å…·ä¾†å”助室內è¨è¨ˆå¸«ä½œè¨è¨ˆä¹‹å‰ï¼Œæˆ‘們需è¦ç©ºé–“產生的數ä½æ–¹æ³•ï¼Œè®“電腦知é“如何產生åˆç†å®¤å…§å¹³é¢èˆ‡ç©ºé–“。如åŒåœ¨ 3 天內 Google AlphaGo Zero 在擊敗 AlphaGo Lee 之å‰ï¼Œæ›¾é€²è¡ŒéŽ 490 è¬æ¬¡è‡ªæˆ‘å°å¼ˆç·´ç¿’,這之間完全自我å¸ç¿’,沒有人類知è˜çš„介入[1]ã€‚å› æ¤ï¼Œæœ¬æ–‡å°‡é¦–次發表施å‹èª è€å¸«çš„æœ€æ–°ç ”ç©¶èˆ‡å¯¦é©— -- 室內空間推ç†ç”¢ç”Ÿå™¨(Interior Space Reasoning Generator)。目å‰ç³»çµ±åŠŸèƒ½å¤§è‡´å¯ä»¥è¨å®š 1)å空間數é‡ï¼› 2)室內牆切割自由度3模å¼ï¼› 3)大é‡è¡ç”ŸæŒ‡å®šæ¨¡å¼çš„åˆç†ç©ºé–“ï¼›4)é‡è¦ç©ºé–“資訊,如å„å空間的鄰接關係(矩陣表), é¢ç©ã€ç‰†åŽšç‰å°ºåº¦è³‡è¨Šã€‚ 5) 系統是二ç¶ã€ä¸‰ç¶æ¨¡å¼åŒæ™‚並å˜ã€‚

#AI, #Space Design, #è¡ç”Ÿè¨è¨ˆ, #generative design[2] |

本教æå·²ç²å¾—亞洲大å¸107å¸å¹´åº¦æ•™æ競賽銅çŽ

[1]最強 AlphaGo Zero 已無需人類知è˜

[2] 何謂è¡ç”Ÿè¨è¨ˆ

[3] 智慧型室內空間計劃目標特色與æˆæ•ˆ

[4] æ“作手冊

從è²åˆ©æ™®Â·æ–¯å¡”å…‹çš„è¨è¨ˆä¸€çªºæœªä¾†çš„人工智慧

世界上任何的è¨è¨ˆåœ˜éšŠéƒ½åœ¨å¤¢æƒ³èƒ½åƒèˆ‡ç¨ä¸€ç„¡äºŒçš„創新è¨è¨ˆï¼Œä½¿ç”¨ã€Œçµ•å°çš„創新技術ã€ä½œè¨è¨ˆä¹Ÿæ˜¯ä¸€æ¨£èª˜äººã€‚知å的法國è¨è¨ˆå¸«è²åˆ©æ™®Â·æ–¯å¡”å…‹æ£å‘世界推出這樣的新嘗試。è²åˆ©æ™®é•·ä¹…以來以無數精緻傢俱ã€ç”¢å“ã€é…’店乃至於太空旅行ç‰è¨è¨ˆèžå世界,早已家喻戶曉。目å‰å°‡åœ¨é 銜上新添一ç†ï¼šä¸–界首ä½è¨è¨ˆå¸«èˆ‡AIåˆä½œè¨è¨ˆæ¤…å。

#AI, #Chair Design, #åˆä½œè¨è¨ˆ | 原文åƒè€ƒ

è²åˆ©æ™®æŒ‡å‡ºï¼Œåœ¨æŽ¥è§¸AI之å‰ï¼Œä»–沒有電腦,è¨è¨ˆå°±æ˜¯åœ¨æŒ‘戰人類無é™å‰µæ„,他個人就是比任何電腦都è¦å¿«çš„å¸‚å ´å¯è¡Œå‰µæ„è£½é€ è€…ã€‚å…·æœ‰é«˜å‰µæ„的程å¼è¨è¨ˆå¸«ï¼Œä¹Ÿèƒ½æ¿€ç™¼è¨è¨ˆå¸«æƒ³åƒåŠ›ï¼Œä½†æœ‰å…¶é™åˆ¶ï¼Œå°±åƒå‰µæ„åªèƒ½åœ¨ä¸€æ ¹çœ‹ä¸è¦‹çš„é€æ˜Žã€Œç®¡ç‹€ç‰©ã€ä¸ç™¼ç”Ÿï¼Œè€Œç„¡æ³•è¶Šå‡ºç®¡å¤–。然而,æ¤æ¬¡æŽ¥è§¸AI後,他承èªå†ç™¼å±•å¹¾å¹´å¾Œçš„AIå°‡æœƒå¯¦è³ªå¢žåŠ äººçš„å‰µæ„潛能。

我è¨è¨ˆå‡ºæ•¸å種ä¸åŒçš„椅åï¼Œå¸‚å ´å應éžå¸¸å¥½ã€‚但由於åŒä¸€å€‹äººè…¦å—制於自身的知è˜èƒŒæ™¯ï¼Œæ—¢ä½¿ç›¡åŠ›ç¿»è½‰ä¼åœ–發想å„å¼ä¸åŒçš„è¨è¨ˆï¼Œæœ€çµ‚都會éžå¸¸é›·åŒï¼Œæˆ‘也已經看到我自己的é‡è¤‡æ€§è¨è¨ˆï¼Œäººè…¦çš„生ç†çµæ§‹èˆ‡DNAé™åˆ¶äº†æˆ‘們產生截然ä¸åŒçš„創æ„。

A.I椅åè¨è¨ˆæ˜¯æ¥µä½³å‰µæ„自由的開始 ï¼Œä¹Ÿæ˜¯ä¸€å ´å‰å¤§çš„é©å‘½ï¼Œäººé¡žå¯èƒ½å†ä¹Ÿç„¡æ³•å–®ç¨æ供相åŒç¨‹åº¦çš„創新。

ç›®å‰è¨è¨ˆæœ€è¤‡é›œä¹Ÿæœ€é‡è¦çš„是人類和感情功能,這å°äººé¡žä¾†èªªå¾ˆé›£è©•ä¼°ï¼ŒåŒæ¨£çš„也很難使用電腦「生æˆæ™ºæ…§ã€é€²è¡Œè©•ä¼°ã€‚但既然發ç¾æœ‰é€™æ¨£çš„挑戰,當然值得努力çªç ´ã€‚

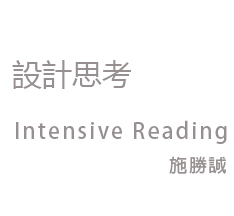

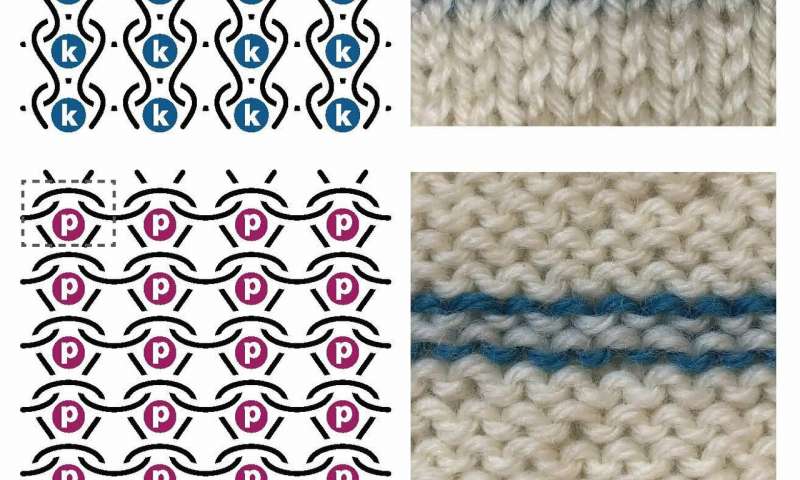

Stitch Meshes for Modeling Knitted Clothing with Yarn-level Detail (SIGGRAPH 2012)

三ç¶å»ºæ¨¡ä¸ç¶²æ ¼å»ºæ¨¡å¯ä»¥ç”±ç²—æ› çš„å¤§å–®å…ƒï¼Œé€æ¼¸å¹³æ»‘化æˆç‚ºæ›´ç´°å°çš„å°å–®å…ƒï¼Œè®“æ•´é«”3Dé€ åž‹æ›´å…·æœ‰ç´°ç¯€ã€‚ 這篇發表於2012 SIGGRAPH的創作論文,主è¦è§£æ±ºé‡ç¹”é€ åž‹çš„å•é¡Œã€‚ é‡ç¹”é€ åž‹ Knit Patterns

é‡ç¹”é€ åž‹ Knit Patterns

Youtubeåƒè€ƒ

#mesh modeling, #Knit Pattern Design

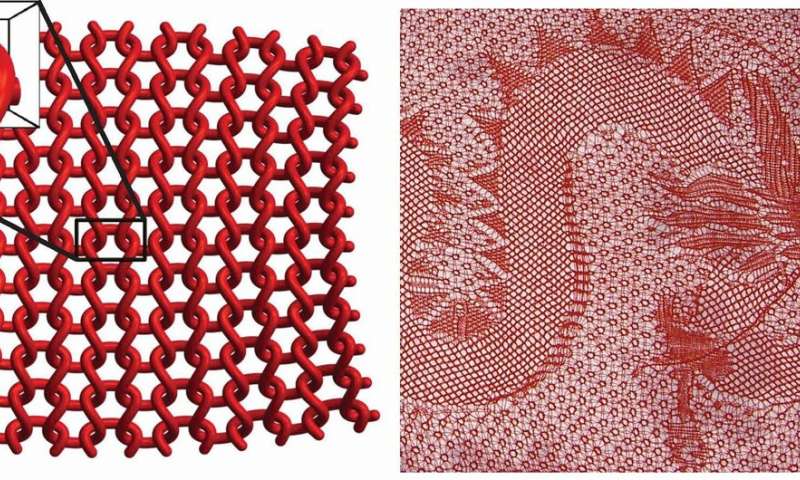

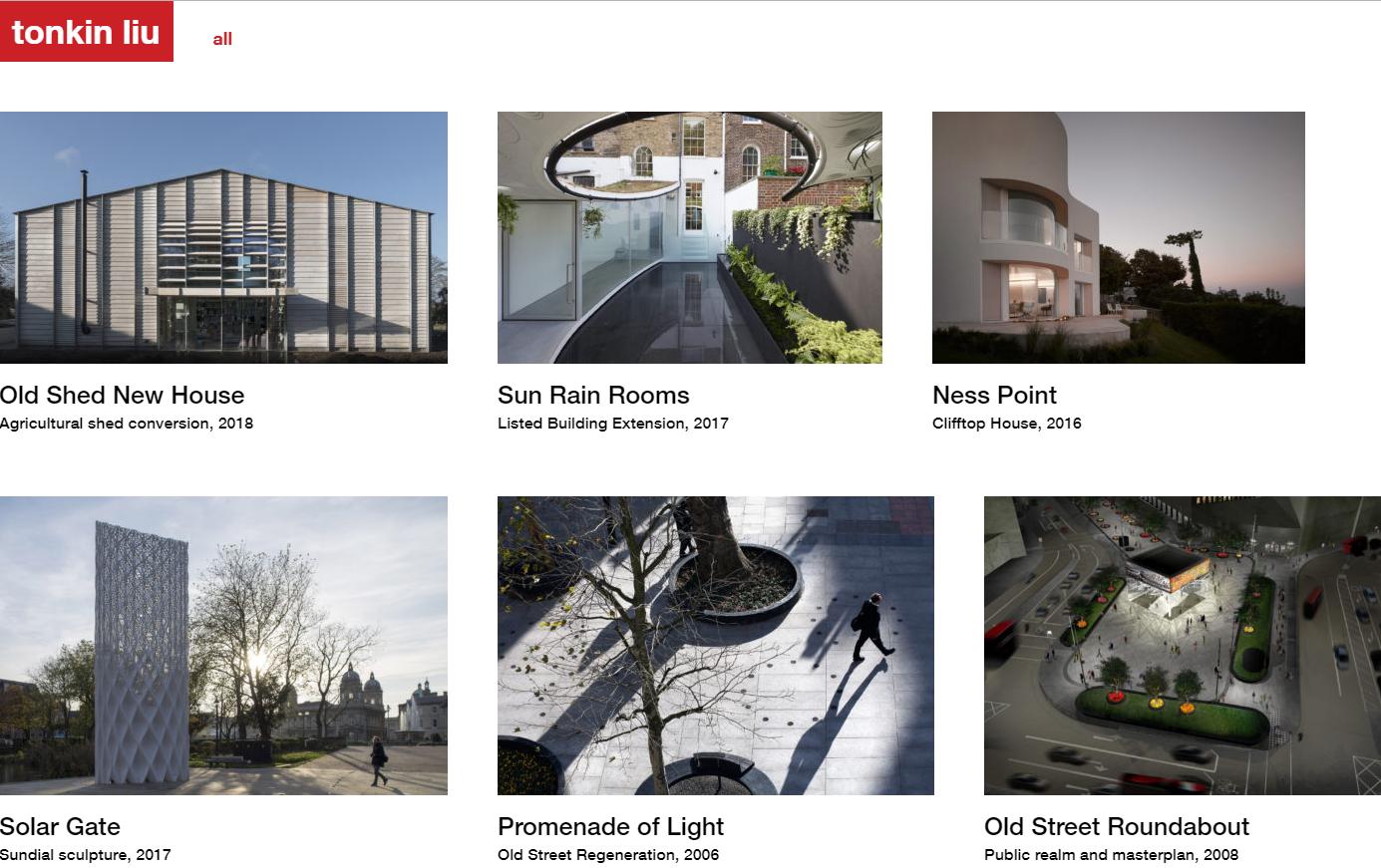

MARC FORNES / THEVERYMANY

作å“高度çµåˆè‡ªç„¶æ™¯è§€çš„å…ƒç´ -- 喬木ã€çˆ¬è—¤ã€èŠ±è¼ã€é‡ç‹€èŠ±åºé¡žç‰å·¨åž‹äººé€ 空間。çµæ§‹åž‹æ…‹èˆ‡æ‘ºç´™è—術相仿,善於利用平é¢æŠ˜æ¿é‘²åµŒå½¢å¡‘è‡ªç„¶é€ æ™¯ã€‚è®“è‡ªç”±å½¢é«”çš„è¨è¨ˆæ›´åŠ å¤šå…ƒï¼Œæ›´åŠ è‡ªç”±ã€‚

官網åƒè€ƒ

#Grasshopper, #數ä½å»ºç¯‰, #摺紙

robotlab德國å¡çˆ¾æ–¯é¯åŽ„è—術與媒體ä¸å¿ƒå‰µç«‹

DR. WILLIAM D. OLIVERæ–¼2018「é‡å電腦ã€MIT x PRO課程ä¸ï¼Œæ出10個é‡è¦å•é¡Œã€‚如åŒ1950個人電腦時代這幅圖的原始圖åƒï¼Œä¾†è‡ªç¾Žåœ‹å¤ªç©ºç¸½ç½²ç«æ˜ŸæŽ¢æ¸¬å™¨ã€Œå¥½å¥‡è™Ÿã€ã€‚由探測器上é¢çš„軌桿å¼ç…§ç›¸æ©Ÿï¼Œåœ¨ç«æ˜ŸæŽ¢æ¸¬ä»»å‹™ç¬¬952和第953個ç«æ˜Ÿæ—¥æ‰€æ‹æ”,地çƒæ™‚間則是2015å¹´4月10日和11日。由細線構æˆçš„複雜çµæ§‹ä¾†å›žç©¿æ¢6x2公尺的畫布。畫布å¯ä»¥é€éŽæ©Ÿæ¢°ä¾†å›žå·¦å³ç§»å‹•ï¼Œä»¥ç¢ºä¿æ©Ÿå™¨äººèƒ½ç•«æ»¿æ¯å€‹è§’è½ã€‚機器人的動作,是由機械的既有é‹ç®—系統所控制,該系統是由物ç†å¹¾ä½•ã€å‹•åŠ›å¸ã€æŽ§åˆ¶ç³»çµ±åŠè»Ÿé«”所組æˆã€‚它們構築了機器人特殊的æˆåƒæ–¹å¼ï¼Œä¸¦è³¦äºˆæ©Ÿæ¢°ç¨ç«‹ã€å…·æœ‰ç‰¹è‰²çš„ç¹ªåœ–é¢¨æ ¼ã€‚è€Œç”¢å‡ºçš„åœ–åƒå‘ˆç¾å‡ºéƒ¨åˆ†æŠ½è±¡ã€éƒ¨åˆ†çœŸå¯¦çš„樣貌,æ£æ˜¯æ©Ÿå™¨äººè‡ªå·±è§£æžå¤–在資訊的çµæžœã€‚

原文åƒè€ƒ

#計器人創作, #KUKA

10個é‡å電腦的å•é¡Œ

DR. WILLIAM D. OLIVERæ–¼2018「é‡å電腦ã€MIT x PRO課程ä¸ï¼Œæ出10個é‡è¦å•é¡Œã€‚如åŒ1950個人電腦時代一樣,「é‡å電腦ã€å°‡å°äººé¡žç”Ÿæ´»å†ä¸€æ¬¡ç”¢ç”Ÿé‡å¤§è®Šé©ã€‚1. IBMçš„é‡å電腦是實體電腦還是軟體模擬?

2.課程會真的在IBMçš„é‡å電腦上撰寫程å¼ç¢¼å—Ž?

3.需è¦å“ªäº›å…ˆé©—物ç†èˆ‡æ•¸å¸çŸ¥è˜æ‰èƒ½å¸å¥½æœ¬èª²ç¨‹?

4.請舉例解釋如何利用一å°æ“有100個é‡åä½å…ƒçš„é‡å電腦能處ç†ç”šéº¼æ¨£çš„實際å•é¡Œ?

5.é‡å閘模型?é‡å斷熱法AQC(é‡å退ç«æ¼”算法)ç‰å¦‚何時作

...

原文åƒè€ƒ

#é‡å電腦, #Quantum Computer

室內è¨è¨ˆå°ˆæ¥çŸ¥è˜èˆ‡æ‡‰ç”¨

- Global Context å…¨çƒæ¶µæ§‹(視野)

- Collaboration åˆä½œ

- Business Practices and Professionalism 執æ¥èˆ‡å°ˆæ¥

- Human-Centered Design 以人為本的è¨è¨ˆ

- Design Process è¨è¨ˆç¨‹åº

- Communication 傳é”與æºé€š

- History å²è§€

- Design Elements and Principles è¨è¨ˆå…ƒç´ 與原則

- Light and Color 燈光與色彩

- Products and Materials 室內資æ與ææ–™

- Environmental Systems and Comfort 環境系統與舒é©æ€§

- Construction 營é€

- Regulations and Guidelines 法è¦

#室內è¨è¨ˆèªè‰

石上純也 -- 石

或許我們應該先將建築å¸çš„基礎原ç†å¦‚手法ã€é¡žåˆ¥èˆ‡å…±åŒç‰¹æ€§æ‹‹åœ¨ä¸€æ—,用一種全新的眼光看待它,就åƒæ˜¯è©¦åœ–在一個建築觀念ä¸å˜åœ¨çš„世界ä¸é€²è¡Œå»ºç¯‰çš„工作。——石上純也(Junya Ishigami)

石上純也(出生於1974年日本神奈å·ç¸£ï¼Œ2000年自æ±äº¬è—術大å¸ç•¢æ¥)先在建地ä¸æŒ–出房åçš„çµæ§‹ï¼Œåœ¨å…¶ä¸çŒå…¥æ°´æ³¥ï¼Œç•¶æ°´æ³¥ä¹¾æŽ‰ä¹‹å¾Œï¼Œä»–先將模型å–出,é‡æ–°å°‡åœ°é¢å¡«æ»¿ï¼Œç„¶å¾Œå†å°‡ç”¨æ°´æ³¥å®Œæˆçš„çµæ§‹æ“ºåœ¨å»ºåœ°ä¸Šï¼Œæˆ¿å±‹çš„çµæ§‹å› æ¤å°±å®Œæˆäº†ã€‚它的外觀看起來就åƒæ˜¯ä¸€å€‹å¤§åž‹æ´žç©´ã€‚

è—術家網é Shopping Design 他的建築彷彿å¦ä¸€å€‹å¤§è‡ªç„¶

#建築,#石上純也

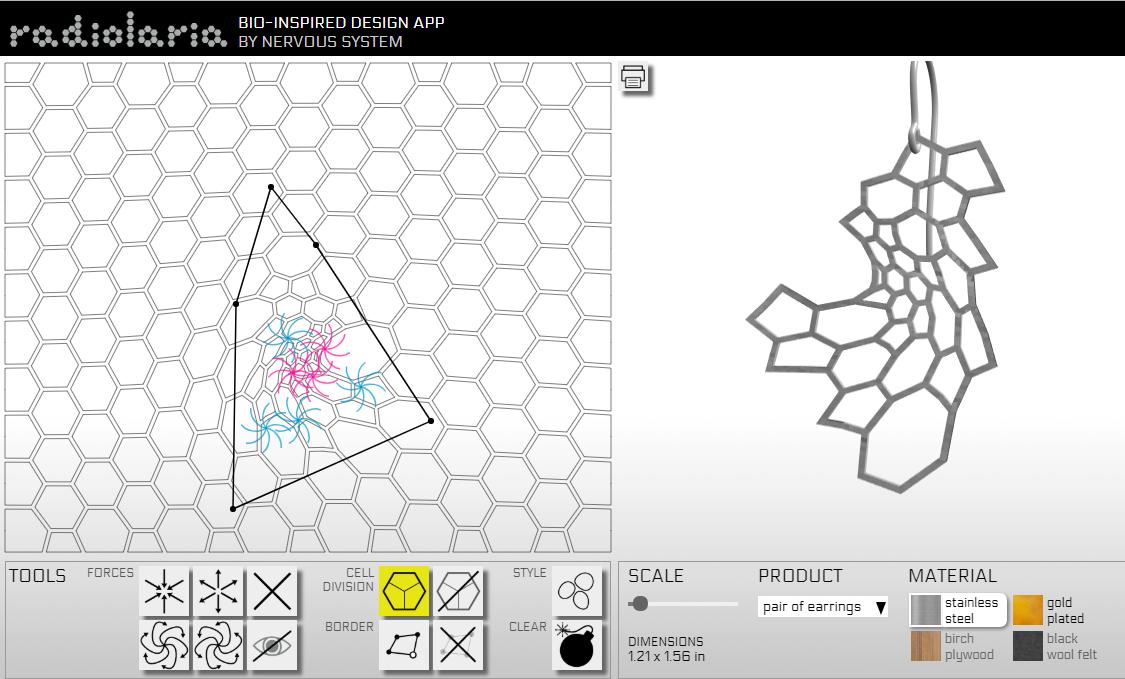

令人大åƒä¸€é©šçš„網é 型精工è¨è¨ˆ

è¨è¨ˆå·¥å…·å†ä¹Ÿä¸æ˜¯å°ˆæ¥è¨è¨ˆå¸«çš„ç§æœ‰å·¥å…·ï¼Œç•¶æ‰€æœ‰äººéƒ½èƒ½è—‰ç”±ç°¡å–®æ“作程åºï¼Œå°±èƒ½è¨è¨ˆä¸€æ¬¾è‡ªå·±å–œæ¡çš„精工è¨è¨ˆä½œå“(耳環ã€é …éŠã€æ‰‹ç’°ç‰ç‰)。那人人都å¯ä»¥æ˜¯è¨è¨ˆå¸«çš„æ—¥å已在眼å‰ã€‚

精工è¨è¨ˆç¶²é #å·¥è—è¨è¨ˆAPP,#精工è¨è¨ˆ

精湛的工è—--神秘的光線

Paul Cocksedge 解釋說:很少有æ±è¥¿æ¯”洞更能體ç¾ç¥žç§˜æ„Ÿã€‚ 它是「虛ã€èˆ‡ã€Œå¯¦ã€åŒæ™‚å˜åœ¨ï¼Œä¸€å€‹å…¥å£ä¹Ÿæ˜¯å‡ºå£ï¼Œä¸€å€‹äº‹ä»¶çš„痕跡在時間和空間å‡çµã€‚ 在這裡,一個洞被切æˆä¸€å€‹æ‡¸æµ®çš„壓克力(丙烯酸)塊,它的邊緣從一個看ä¸è¦‹çš„å…‰æºç™¼å‡ºå…‰èŠ’。 沒有邊緣,光就會消散,什麼都沒有。 åªæœ‰å”çš„å˜åœ¨æ‰èƒ½é‡‹æ”¾å…‰ã€‚

PAUL COCKSEDGE STUDIO2020æœæ‹œä¸–åšæœƒè‹±åœ‹é¤¨æ案,美到令人窒æ¯ï¼Œå¯æƒœæœ€å¾Œå¯èƒ½ç„¡ç·£å»ºé€ 出來

#å·¥è—,#å…‰è¨è¨ˆ

è¨è¨ˆå¸«é€æ¼¸éœ€è¦çš„工具--機器å¸ç¿’

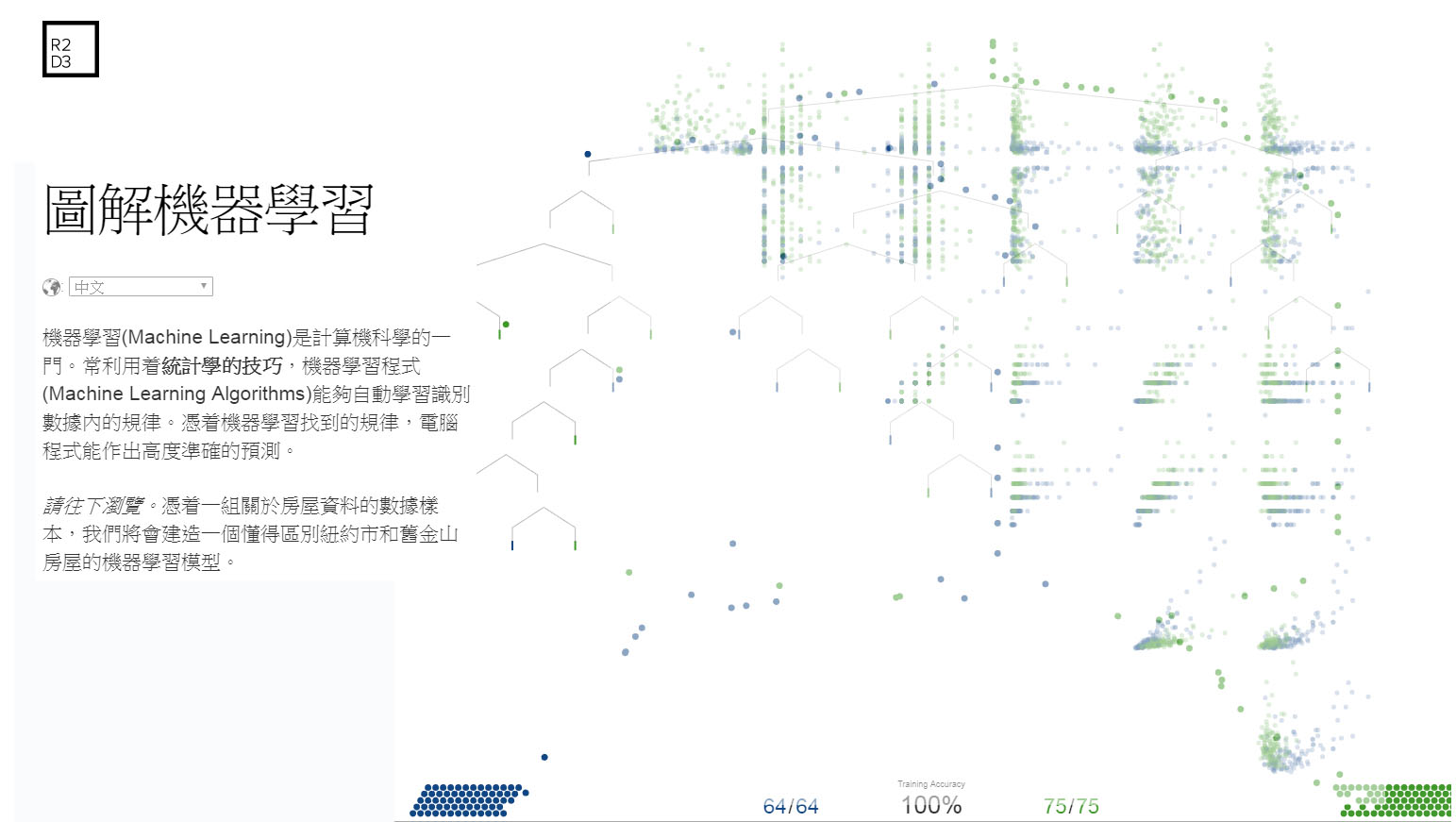

機器å¸ç¿’(Machine Learning)是計算機科å¸çš„一門。常利用ç€çµ±è¨ˆå¸çš„技巧,機器å¸ç¿’程å¼(Machine Learning Algorithms)èƒ½å¤ è‡ªå‹•å¸ç¿’è˜åˆ¥æ•¸æ“šå…§çš„è¦å¾‹ã€‚憑ç€æ©Ÿå™¨å¸ç¿’找到的è¦å¾‹ï¼Œé›»è…¦ç¨‹å¼èƒ½ä½œå‡ºé«˜åº¦æº–確的é 測。

åœç¹žäººå·¥æ™ºèƒ½ï¼Œæ©Ÿå™¨å¸ç¿’以åŠä½¿ç”¨ç®—æ³•ä¾†å¡‘é€ è¨è¨ˆçš„未來和è¨è¨ˆå¸«çš„角色,æ£åœ¨é€²è¡Œå¤§é‡çš„å°è©±ã€‚ 但是,如何改變我們在ä¸ä¹…的將來的工作方å¼å‘¢ï¼Ÿ 有興趣å¯ä»¥å»¶ä¼¸é–±è®€ ![]()

D3.js 資料視覺化工具

#機器å¸ç¿’,#D3.js ,#資料視覺化

Graphic Design: The New Basics by Ellen Lupton, 2008

一本éžå¸¸å®Œæ•´çš„視覺è¨è¨ˆæ•™ç§‘書,推薦本書的ç†ç”±ä¸€ä¾†æ˜¯æ¢ç†æ¸…æ™°çš„ç« ç¯€çµæ§‹ï¼ŒäºŒä¾†æ›´æœ‰å¤§é‡ã€Œç¨‹å¼è¨è¨ˆã€çš„視覺創作。用新手法é‡æ–°çœ‹å¾…這個傳統è¨è¨ˆè°é¡Œï¼Œä¸è«–是版é¢ä½ˆå±€ã€ä¼æ¥è˜åˆ¥ç‰ç‰åœ¨åœ¨å±•ç¾æ–°æ€ç¶ã€‚

![]() 發展於2001å¹´å‰å¾Œçš„Processing,開啟新世代的視覺創作方å¼ï¼Œç”±ç¨‹å¼è¨è¨ˆä»£æ›¿å¾’手繪製。時至今日,網é 的創作環境已經完全æˆç†Ÿï¼Œä¸éœ€è¦å®‰è£å€‹åˆ¥çš„程å¼åº«ï¼Œç›´æŽ¥åœ¨ç¶²ç«™è£¡ä½¿ç”¨ä¾†è‡ªå„方的分享與æˆæžœï¼Œæœ‰æ•ˆé™ä½Žå¸ç¿’門檻,但åŒæ™‚æ›´åš´æ ¼è€ƒé©—è¦–è¦ºå‰µé€ åŠ›ï¼Œå› ç‚ºè¶Šä¾†è¶Šå¤šçš„é©šå¥‡ä½œå“ï¼Œå°‡å°Žè‡´å‰µä½œç“¶é ¸çš„æ早到來。

發展於2001å¹´å‰å¾Œçš„Processing,開啟新世代的視覺創作方å¼ï¼Œç”±ç¨‹å¼è¨è¨ˆä»£æ›¿å¾’手繪製。時至今日,網é 的創作環境已經完全æˆç†Ÿï¼Œä¸éœ€è¦å®‰è£å€‹åˆ¥çš„程å¼åº«ï¼Œç›´æŽ¥åœ¨ç¶²ç«™è£¡ä½¿ç”¨ä¾†è‡ªå„方的分享與æˆæžœï¼Œæœ‰æ•ˆé™ä½Žå¸ç¿’門檻,但åŒæ™‚æ›´åš´æ ¼è€ƒé©—è¦–è¦ºå‰µé€ åŠ›ï¼Œå› ç‚ºè¶Šä¾†è¶Šå¤šçš„é©šå¥‡ä½œå“ï¼Œå°‡å°Žè‡´å‰µä½œç“¶é ¸çš„æ早到來。

PDF (290Mb):

SketchPAD

大é‡ç¯„例

#Graphic design, #online book, #Design by CODE

The Morpheus Hotelåè½æ–¼æ¾³é–€--Zahaåˆä¸€éºä½œ

方形的簡單體é‡ä¸é–“çªç„¶å‡¹é™·å‡ºâ€œ8â€å—ä¸ç©ºï¼Œè‡ªç”±çš„三ç¶æ›²é¢ç¶²æ ¼â€œåŒ…裹â€è‘—整個異形的玻璃體。建築最åˆçš„éˆæ„Ÿä¾†è‡ªâ€œçŽ‰é£¾â€æ¦‚念。

室內部分的è¨è¨ˆç”±ä¾†è‡ªRemedios Studio的總è¨è¨ˆå¸«åŠè‘£äº‹é•·Peter Remedioså…ˆç”Ÿè² è²¬ï¼Œä»–å°å…§éƒ¨ç©ºé–“çš„è¨è¨ˆéˆæ„Ÿä¾†æºæ–¼ã€Œè¶…ç´šéŠè‰‡ã€çš„æ¦‚å¿µï¼Œå¸Œæœ›å¡‘é€ ä¸€ç¨®å°‡äº«æ¨‚ä¸»ç¾©é€²è¡Œåˆ°æ¥µè‡´çš„æ°›åœã€‚

è¨è¨ˆå¸«å°‡ä»–所é¾æ„›çš„時尚ã€éŠè‰‡ã€è·‘車ã€è—è¡“èžå…¥å…§éƒ¨ç©ºé–“,以æµç·šåž‹çš„æ–¹å¼æ‰“ç ´ç•Œé™ï¼Œå…¨å®šè£½åŒ–çš„ç„¡ç›´è§’å‚¢ä¿±å¡‘é€ å‡º360度的觀景體驗。

Viviana Muscettola 副總監

室內導覽

#自由型態,#free form ,#建築 ,#Zaha

Hand cutting art works

è—è¡“å®¶ç¾…æ ¹å¸ƒæœ— Rogan Brown 的作å“「Magical Circle Variationsã€ï¼Œç²¾ç·»ç´°è†©åˆ°ä»¤äººé›£ä»¥æƒ³åƒå…¨éƒ¨éƒ½æ˜¯æ‰‹å·¥ç´™é›•åšæˆçš„。它們åƒæ˜¯æµ·ä¸ç¾Žéº—çš„çŠç‘šç¾¤ï¼Œæœ‰è‘—柔和的色彩,但也有人很快的將這些作å“è¯æƒ³åˆ°è—術家åŒæ™‚也想呈ç¾çš„:發ç¾è‡ªäººé«”çš„å„種細èŒã€å¤ç´°èŒå’ŒçœŸèŒã€‚

ç‚ºäº†å‰µé€ å‡ºé€™äº›ç´°è†©ç²¾ç·»çš„ä½œå“,æµç¨‹å’Œæ料都特別æ€è€ƒéŽï¼Œä»–用手術刀從一張大的紙上手工切割ã€å‰ä¸‹ï¼Œç·©æ…¢çš„ã€ç´°å¿ƒçš„,如åŒè‡ªç„¶ç•Œçš„éŽç¨‹ï¼šç”Ÿé•·ã€è…爛ã€å†ç”Ÿã€‚而é¸æ“‡ç´™å¼µï¼Œå› 為這個æ料體ç¾äº†äººå€‘在自然界所觀察到的自相矛盾的特質:脆弱性和è€ä¹…性。

#Laser cutting art ,#紙雕

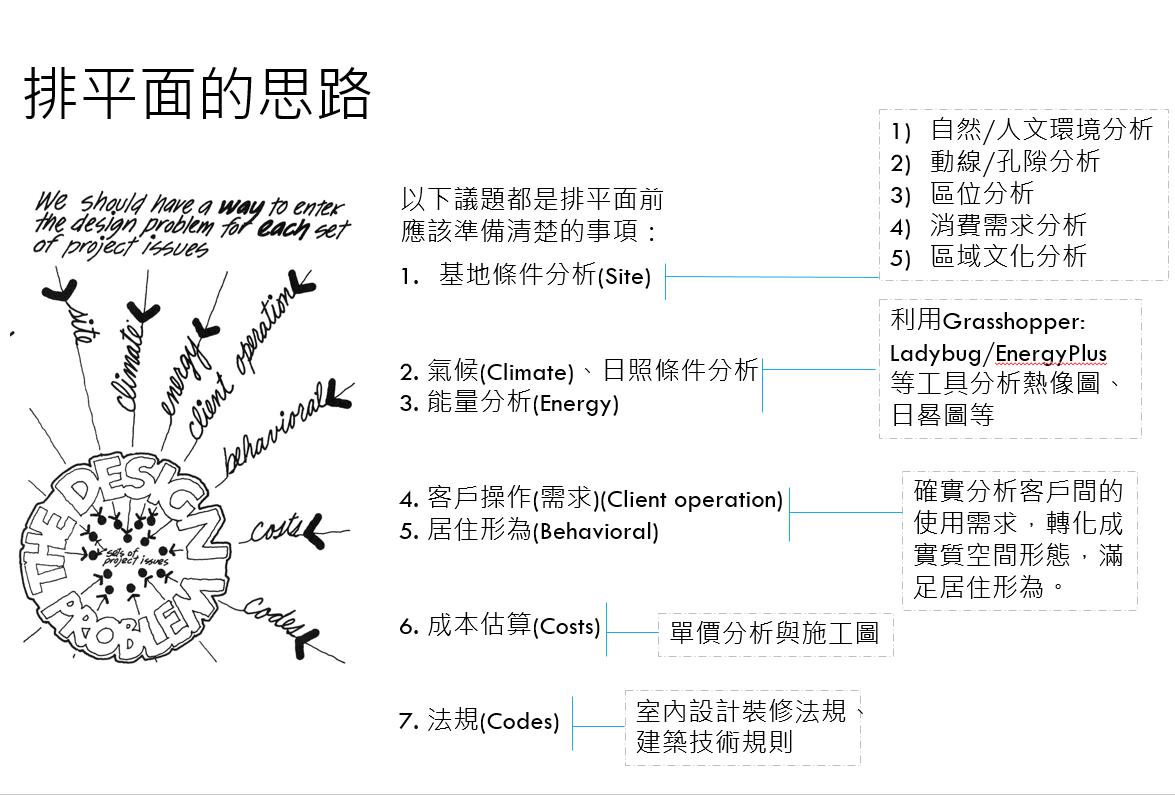

排平é¢çš„æ€è·¯

1.基地æ¢ä»¶åˆ†æž(Site)

1)自然/人文環境分æž

2)å‹•ç·š/å”隙分æž

3)å€ä½åˆ†æž

4)消費需求分æž

5)å€åŸŸæ–‡åŒ–分æž

2. 氣候(Climate)ã€æ—¥ç…§æ¢ä»¶åˆ†æž

3. 能é‡åˆ†æž(Energy)

利用Grasshopper:

Ladybug/EnergyPlus

ç‰å·¥å…·åˆ†æžç†±åƒåœ–ã€

日晷圖ç‰

4. 客戶æ“作(需求)(Client operation)

5. å±…ä½è¡Œç‚º(Behavioral)

確實分æžå®¢æˆ¶é–“çš„

使用需求,轉化æˆ

實質空間形態,滿

足居ä½è¡Œç‚ºã€‚

6. æˆæœ¬ä¼°ç®—(Costs)

單價分æžèˆ‡æ–½å·¥åœ–

7. 法è¦(Codes)

室內è¨è¨ˆè£ä¿®æ³•è¦ã€å»ºç¯‰æŠ€è¡“è¦å‰‡

#Layout,#室內è¨è¨ˆ

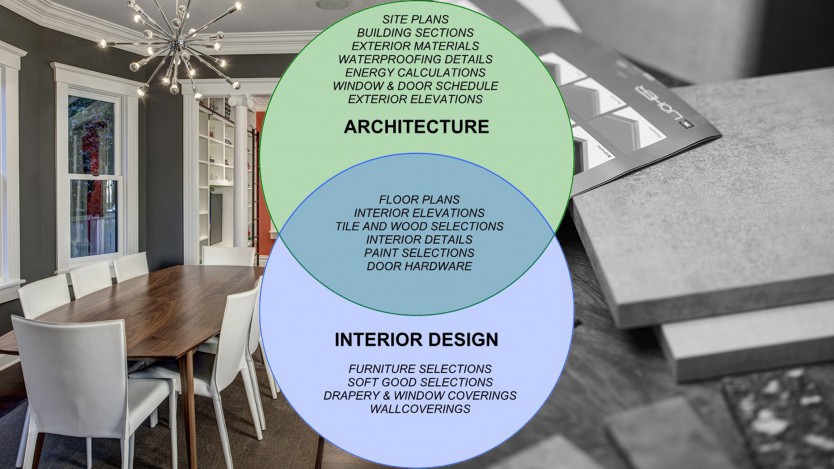

大哉å•ï¼šå»ºç¯‰è¨è¨ˆèˆ‡å®¤å…§è¨è¨ˆçš„ç•°åŒ

基本上,當建築師å—æ¥ä¸»å§”託時,ä¸åƒ…僅完æˆç©ºé–“é‡é«”與外觀è¨è¨ˆï¼Œæ›´å·¨è§€çš„å±…ä½å®‰å…¨ã€å·¥ç¨‹æŠ€è¡“ã€å¤–牆æ質以åŠå¿…é ˆç¬¦åˆã€Œå»ºç¯‰æ³•è¦ã€æœ€ä½Žå®‰å…¨è¦æ±‚,最後應å–得「建築物使用執照ã€ã€‚

而當室內è¨è¨ˆå¸«å—æ¥ä¸»å§”託時,主è¦èšç„¦æ–¼å®¤å…§ç©ºé–“外觀的è¨è¨ˆï¼Œå¤§è‡´åŒ…å«æœ‰æ質é¸æ“‡ï¼ˆå¦‚ç£ç£šã€å¯¦æœ¨ã€åœ°æ¯¯ã€å£ç´™ç‰ï¼‰ã€å®¶ä¿±é¸æ“‡ã€è»Ÿè£é¸æ“‡(如抱枕ã€é…飾ç‰)。ç†æƒ³çš„情æ³æ˜¯èƒ½èˆ‡å»ºç¯‰å¸«åˆä½œè¨Žè«–出最宜居的室內空間布局(Layout),åŒæ™‚解決哪些最é©åˆçš„櫥櫃ç‰å®¶ä¿±ã€å®¶é£¾èƒ½ç½®å…¥å…¶é–“,確èªé–‹çª—ä½ç½®ã€å±…室大å°æ¯”例都是æ£ç¢ºçš„,讓整體生活空間感å—最和諧。

細節åƒé–±

#建築,#室內è¨è¨ˆ

é«”ç¾èªçŸ¥å»ºç¯‰

引用交大建築侯å›æ˜Šæ‰€é•·çš„導讀;建築å°äººçš„影響é 超éŽæˆ‘們想åƒï¼æ›¾ä»»æ•™å“ˆä½›è¨è¨ˆå¸é™¢çš„Sarah Williams Goldhagen在書ä¸æŒ‡å‡ºï¼ŒèªçŸ¥ç§‘å¸å¸¶çµ¦å»ºç¯‰è¨è¨ˆå‰æ‰€æœªæœ‰çš„新觀點,從 Embodied Cognition(''é«”ç¾èªçŸ¥''或''具身èªçŸ¥'')角度分æžï¼Œå¯ä»¥ç†è§£äººå¦‚何感å—建築ã€å»ºç¯‰å¦‚何影響人,為何有些建築å°äººçš„心éˆå½±éŸ¿è‡³æ·±ï¼Œç‚ºä½•å¤§å¤šæ•¸å»ºç¯‰å°äººæ˜¯æœ‰å®³çš„。

既然如æ¤ï¼Œç‚ºä½•å»ºç¯‰å¸é™¢ä¸æ•™èªçŸ¥å¿ƒç†å¸å‘¢ï¼Ÿå¥½å•é¡Œã€‚

首先,傳統建築教育繼承布雜è—術精神,通常ä¸ç”©ã€Œç§‘å¸ã€é€™ä¸€å¥—ï¼›å…¶æ¬¡ï¼Œé€™å€‹æ–°é ˜åŸŸæ¶‰åŠå¤ªå¤šè·¨åŸŸå¸ç§‘,åƒæ˜¯èªçŸ¥ç¥žç¶“科å¸ã€ç’°å¢ƒå¿ƒç†å¸ã€æ¼”化心ç†å¸ã€ç¥žç¶“人類å¸ã€ç”Ÿæ…‹å¿ƒç†å¸ï¼Œä»¥åŠå¾—從人類å°ä¸åŒäº‹ç‰©çš„å應,推敲出相å°æ‡‰çš„建築環境è¦ä»¶ã€‚最後,å¸é™¢æ´¾æ ¹æ·±è’‚固的後çµæ§‹ä¸»ç¾©å’ŒèªåŒå¼æ”¿æ²»æ€ç¶ï¼Œæ“è·äº†æ–‡åŒ–相å°ä¸»ç¾©ï¼Œä¹Ÿå°±æ˜¯ã€Œæ–‡åŒ–背景和社會涵構ä¸åŒï¼Œå°ä¸–界的體驗當然ä¸åŒã€ï¼Œç„¶è€Œå¾ž''é«”ç¾èªçŸ¥''的觀點,其背後的科å¸ä¸¦ç„¡äºŒè‡´ï¼ˆè¬Žä¹‹éŸ³ï¼šå…¶å¯¦äººè…¦çš„é‹ä½œéƒ½å·®ä¸å¤šå•Šï½žï¼‰ï¼Œä¹Ÿå› æ¤æˆç‚ºç¦å¿Œé ˜åŸŸã€‚

她å¦æ‰¿ï¼Œæ¤æ›¸ç™¼è¡¨æ™‚哈佛建築å¸é™¢è£¡ä¸€å †äººç«å†’三丈(整個建築圈都是å§ï¼‰ã€å™“è²å››èµ·ï¼ŒæŠ¨æ“Šå¥¹æŠŠå»ºç¯‰å°ˆæ¥è®Šæˆæ™®é主義。Goldhagen表示她其實並ä¸æ˜¯åå°ç¤¾æœƒå»ºæ§‹è«–,åªæ˜¯è¦å¼·èª¿äººçš„身體和腦å都有特定的é‹ä½œæ–¹å¼ï¼Œä¸¦ä¸å› 人而異。